放課後等デイサービス

児童発達支援事業所とは?

障がいがあったり通常の学童保育・保育園で過ごすことに困難を感じたりする子どものための居場所で、日中・放課後や学校休校日に「余暇を楽しむこと」「自立した日常生活を営むための訓練を受けること」「地域交流を行うこと」などを目的とした児童福祉法に基づく福祉サービスのひとつです。

石垣まぁ~るのいえでは、子ども一人ひとりの発達支援のほか、安心できる環境での集団行動など、社会生活を通して子どもの“できること”と世界を広げます。

一人ひとりに合わせたステップを踏みながら子どもが、自信をもつこと、自立への第一歩を踏み出すことを目指す支援を積み重ねながら、楽しく毎日を過ごすサポートをいたします。

なぜ療育が必要なの?

-

-

誰よりも子どもが困っている

誰よりも子どもが困っている

-

困っているのは周りだけではなく、特性による苦手を抱える「本人」です。

自信をもち、社会的な自立を目指すためにも、「できない」を重ね自己肯定感が下がる前に、「できる!」や「楽しい!」を増やすことが大切です。

-

-

-

自己肯定感を守るため

自己肯定感を守るため

- 「⾒えにくく、分かりにくい障害」であることから、周りから理解されず、注意や叱責を受けてしまい、自己肯定感が下がり自信を持てなくなることや二次障害や行動問題などにつながる可能性があります。

-

-

-

子どもの特性を理解することができるようになる

子どもの特性を理解することができるようになる

- 療育を通して親の側も子どもの特性を学ぶ機会が増え、子どものことをより理解し接することができるようになります。苦手なことを「できる」ようにサポートすることや、「できた」ことをほめるなど、子どもとの適切な関わりを持つための方法を知ることができます。

-

-

-

不安をひとりで抱え込まずに話せる相手が見つかる

不安をひとりで抱え込まずに話せる相手が見つかる

-

子どもに対する心配ごとや不安なことを相談できる相手を見つけることができます。

療育の専門家だけではなく、通所する保護者同士の情報交換は、子どもにとっても保護者の方自身にとっても大きな安心材料となります。

-

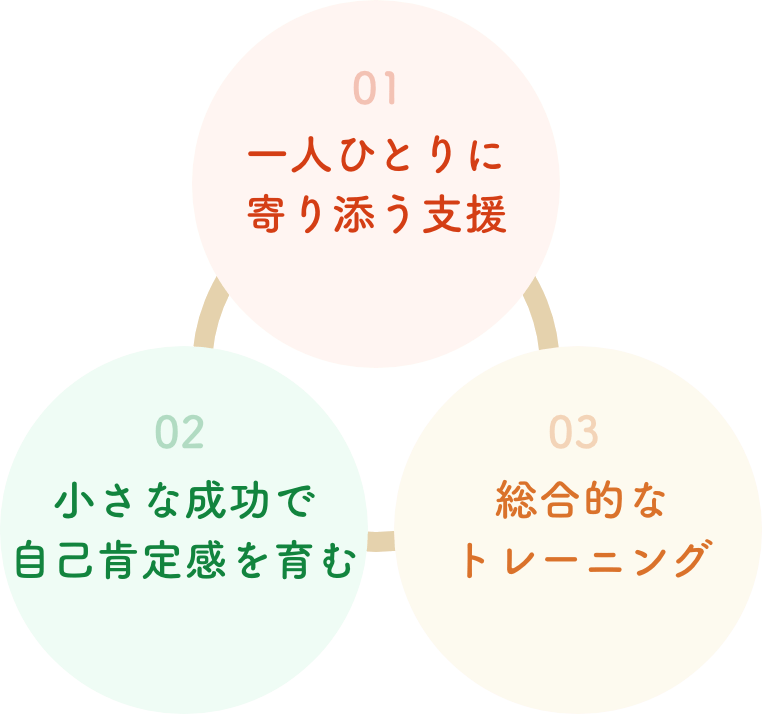

石垣まぁ〜るのいえの特徴

-

01、一人ひとりにあった支援を徹底的に追求する

ご家庭での様子や保育園・学校での活動、保護者の方のご要望をおうかがいしたうえで子ども一人ひとりの特性や発達の状況に合わせ、“今”一番必要な支援をおこないます。

-

02、「できた!」の積み重ねで自己肯定感を育む

⼦どもたちが成⻑をしていくためには、まず⾃分に⾃信を持つことが何より重要です。

「できた!」「楽しい!」「⾃分が活躍できる!」そんな実感を積み上げることが、⾃⽴へのトレーニングの第⼀歩です。 -

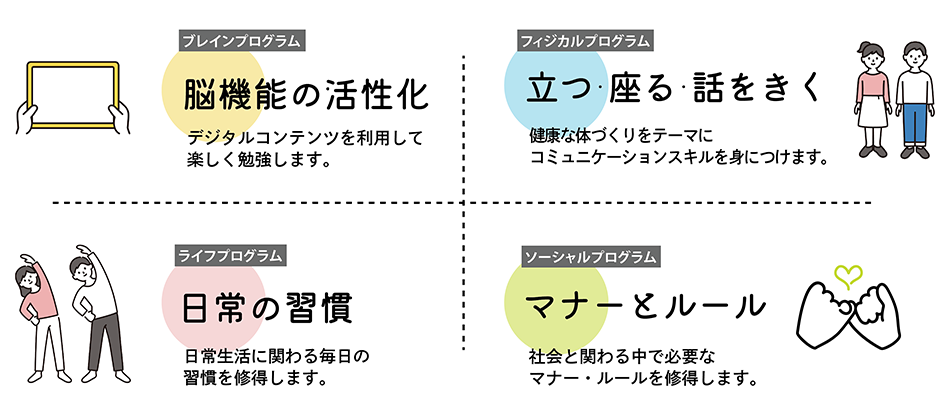

03、脳・身体・生活・社会のプログラムトレーニング

療育にはさまざまなアプローチの仕方がありますが、石垣まぁ~るのいえでは4つのスキルをトレーニングしていきます。

具体的な支援内容

-

-

01

体作り

-

お子さまの様子をさまざまな点から評価し、評価に基づいた根拠のある療育を提供します。

遊びや運動を通して生活能力や社会性の基礎となるカラダづくりを提供します。

-

-

-

02

個別支援

-

「自立した幸せな未来」を目指した支援

自立と一言で言っても、障がいや環境などによって、目指す未来はざまざまです。

私たちはお子さまと保護者さまとのコミュニケーションを通じ、お子さまにとって自立した幸せな未来を目指す支援を行います。

お子さま本人の気持ちと、ご家族の思いを大切に、一人ひとりに最適な個別支援計画を作成し、提供していきます。

プログラムに子どもをあわせるのではなく、プログラムを子どもにあわせる。

それがまぁ~るのいえの考える個別支援です。

-

保育所等訪問支援について

-

-

保育所等訪問支援事業とは

- 集団生活を送りやすくするように専門的な支援をするサービスであり、 地域社会への参加・インクルージョンを推進していくためのものです。

-

-

-

支援の目標

- 子どもや家庭、訪問先の意向を確認し、子どもとの関わりの中で困っていること等を把握した上で、訪問先に子どもの発達段階や特性を踏まえた関わり方や環境等について助言するなどし、子どもの成長を支えること。

-

-

-

支援の方法

-

子どもや家庭、訪問先へのアセスメントにより把握したニーズに基づき、訪問日の調整を行い、以下について提供する。交換は、子どもにとっても保護者の方自身にとっても大きな安心材料となります。

-

01

子どもの様子の観察

-

02

子どもに対する支援

(集団生活への適応や日常生活動作の支援など) -

03

訪問先の職員に対する支援

(子どもへの理解や特性を踏まえた支援方法、関わり方の助言など) -

04

支援後のカンファレンス等におけるフィードバック

(今後の支援の進め方など)

-

01

-

-

-

支援の内容

-

集団生活への適応のため、子どもの特性等に応じた環境の調整や活動の流れの変更・工夫が行われるよう進めていく。

-

内容1 本人に対する支援

訪問先や家庭での生活に活かしていくため、訪問先における生活の流れの中で、生活への適応や日常生活動作の支援を行う。

-

内容2 訪問先の職員に対する支援

集団生活の場において適切な支援や関わりが行われるよう、子どもの発達段階や特性の理解を促し、それを踏まえた関わり方や環境等について助言を行う。

-

内容3 家族に対する支援

成長や発達の基盤となる親子関係や家庭生活の安定と充実のため、訪問先における子どもと職員の様子や、提供した訪問支援の内容を伝える。

-

内容4 訪問頻度

ひと月に2回の支給量を基本とし、子どもの状態に応じて柔軟に対応。

-

内容5 訪問時間

行動観察や本人支援、職員支援に必要な時間、カンファレンスに必要な時間。

【令和6年7月 こども家庭庁ガイドライン詳細版より抜粋】

-

-